甘粛省敦煌(トンコウ)DUNHUANG

玉門関周辺

(PAGE 7) |

|

河倉城を後に、来た道を戻り、玉門関をそのまま通過し、漢の長城跡へ移動。

整備された道路は名ばかりで、過去に通った車輪跡がある通路が正しいかもしれない。地域で有名な砂嵐が急に発ったらと一抹の不安もありましたが、幸いにも、視界はいたって良好でした。

ここでちょっとミニ知識:

都からいえば、ここは辺地、「奥地」にもう一つ奥が付いてもおかしくないところになります。ただ、敵の動きを監視するには最前線であり、そのために、長城(塀)が設けられ異常を連絡しました。その内容も、的確な情報伝達が必要でした。

前項でも書いたように、ここで烽火(ノロシ)伝達をはじめると、1日で約1800km遠くの長安(現・西安)まで届きました。

いうまでもなく、晴天とは限らず、最悪の条件でも烽火は見伝えられなければなりませんでした。要所要所に点在していた烽火台では、煙の本数で連絡内容伝達し、それらを天候に関係なく烽火守が区別する必要がありました。そこで、燃料に使ったのが芦や藁の束で、それにオオカミの糞をまぜました。「狼の脂」を一緒に燃やすことにより、くっきりと何本もの煙が昇のだそうです。

それゆえ、ノロシは漢字で「狼煙」とも書くそうです。

|

|

|

|

|

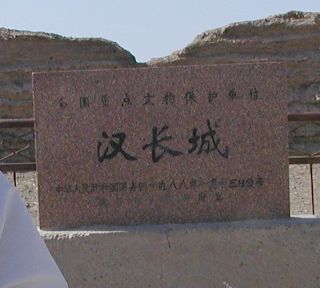

簡体字は本当に難しい

左の字が「漢」なのです |

|

|

|

|

|

のろし台

日干しレンガ造り

元の高さは7、8メートルあったのでは |

フランス菓子のミルフィーユ

(千枚の葉)に似た幾重もの造り。

これらは柵で保護されています。 |

崩れ埋もれている長城は

柵も何もないので、2000年前に

触れたり、上って写真も撮れる。 |

| 特に長城の保存状態が良いのでこの地へ足を運ぶそうです。 |

|

|

|

2000年前の芦か藁と土砂を交互に積み重ねている造り。

この「版築工法」は古く、竜山(ロンシャン)文化【中国の新石器時代】から

現在でも用いられている工法です。

厚みは一層10cmほど。

|

|

|

|

崩れ埋もれたこちら側を人の背丈と比較して見ると、

長城はあまり高くなかったことがわかります。

敵が騎馬民族であったので、砂地の中、馬が飛び越えられなければ

十分に防衛できたからです。

騎馬民族は馬を下りて戦をしなかったようです。

なお、低くても版築造りの長城は、容易に崩せませんでした。 |

|

|